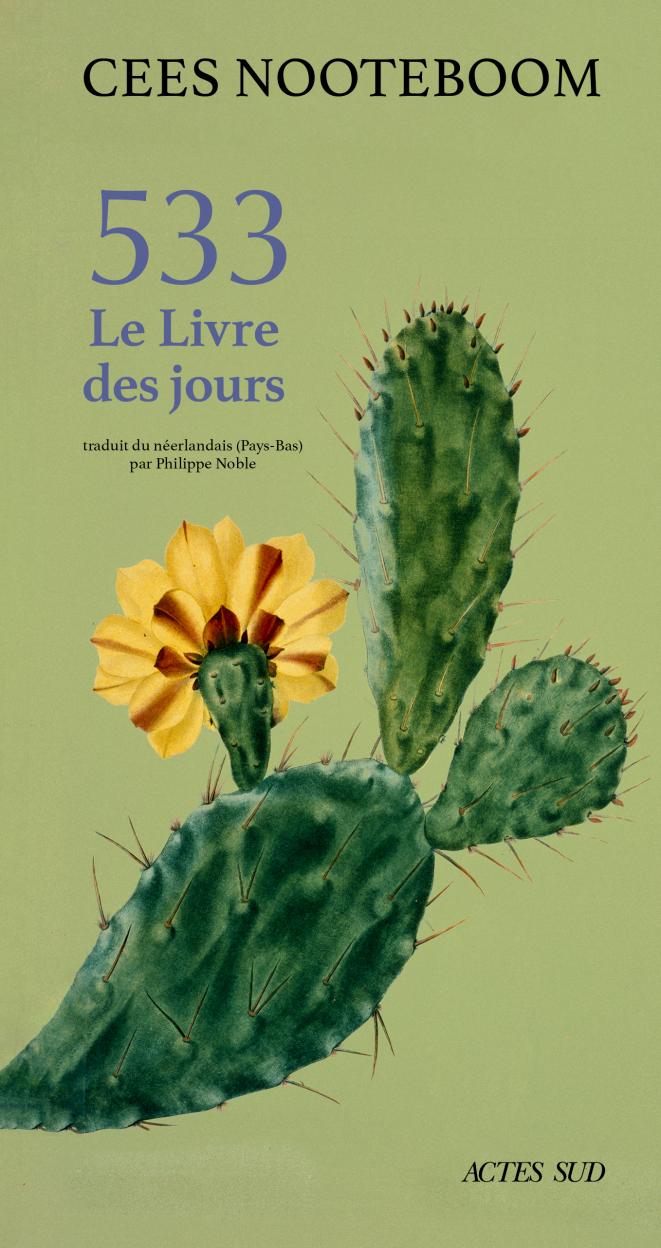

Lecture de fin d'été. Nooteboom, 533 Le Livre des jours

Et toujours pour le plaisir du partage, pour ceux que cela intéresserait, je propose quelques bonnes feuilles. J’ai choisi des extraits où Nooteboom parle de l’île elle-même, au gré de ses déambulations.

Extrait 1

Une promenade au nord de l’île, région sauvage et rocheuse. Il y a un étroit sentier vieux de mille ans, dit-on, qui longe la côte et se calque sur la forme de l’île. On l’appelle le chemin des Chevaux, « Cami de Cavalls ». Le soir commençait à tomber. À cet endroit, la côte est surélevée, avec des falaises rocheuses à-pic, en s’approchant du bord on entend, dans les profondeurs, la mer contredire le roc. Je marche vers un tas de pierres, à mesure que j’avance, je m’aperçois que c’est une construction, les pierres sont grossièrement empilées mais l’ensemble a bel et bien une forme concertée, celle d’un monument maladroit. En en faisant le tour, je vois à l’arrière, du côté tourné vers la mer, une plaque rectangulaire dont le texte est à peine lisible, il y est question d’un navire qui a fait naufrage à cet endroit, tout en bas. […] Le site a quelque chose d’héroïque, le vent qui règne ici en maître, c’est la tramontane, quelqu’un a voulu conserver un nom et le fouet du vent cherche à l’effacer. Beaucoup de navires se sont abîmés ici autrefois. Autour de moi, des chardons qui m’arrivent à la taille, avec leurs feuilles de fer rouillé. Au loin, un groupe de chevaux, cinq ou six, avec un poulain. Ils ont levé la tête, ils m’ont déjà entendu, je suis le seul homme ici. Ils ne bougent pas d’un pouce, moi non plus, nous nous regardons, je suis leur événement, eux sont le mien. Ensemble nous entendons monter le bruit du ressac...

Extrait 2

Les animaux eux aussi deviennent nerveux quand la tramontane souffle ici, surtout si elle s’installe pour plusieurs jours. Autrefois, l’hiver, les gens d’ici se jetaient dans un puits si le vent n’avait pas cessé au bout d’une semaine. Un village du centre de l’île avait ou a toujours — dit-on — le taux de suicides le plus élevé de toute l’Espagne et même si ce n’est pas vrai, on le sent quand on marche dans la rue : un sombre village arabe. Quand la saison des pluies commence, j’aime bien m’y arrêter pour boire un verre.

Cette île appartient au vent. Soudain, dans le silence et l’immobilité de la nuit, il est là. Le bruit vous réveille. Car les arbres ont beau ne rien sentir, ils se meuvent sous le vent et par là nous émeuvent, du moins ils m’émeuvent, moi. C’est ce que Roland Holst aurait appelé ‘un grand venter’. Un bruissement puissant, et qui enfle. Le bruissement d’un palmier n’est pas celui d’un pin, et la grande bella sombra qui, un beau jour, va soulever la moitié du jardin avec les pattes d’éléphant de ses racines aériennes émet un autre bruit que l’olivier sauvage. Le vent, ce compositeur, le sait bien. Ce que j’entends la nuit est une oeuvre sans numéro d’opus. La tempête ménage ses effets. D’abord, je crois à une violente averse, je me lève, je vais sur le balcon, mais ce n’est pas une averse, cela viendra plus tard. Et ce n’est jamais pareil. […] D’ordinaire, cela finit par un chuintement prolongé, le mot qu’emploie Heidegger en parlant de l’ennui, car si, au lieu de fuir devant l’ennui, on s’y abandonne comme un prisonnier, on peut entendre ce que Rüdiger Safranski appelle le ‘bruit de fond’ de l’existence, avec le vide et l’angoisse qui s’y attachent. Mais ne confondons pas. Le bruissement du philosophe est métaphorique, il n’a rien à voir avec ma tempête, pour l’entendre il faut justement ne rien entendre. L’ennui est l’absence de bruit. Mais quand le vent souffle, j’entends justement toutes sortes de choses, chuchotements, gazouillis, soupirs, sifflements, indices de danger et de violences, comment pourrais-je encore m’ennuyer ?

Extrait 3

L’île est déserte en hiver. Sur la côte sud, j’ai suivi le long chemin qui descend vers la mer, en direction de la crique de Cales Coves, où la nécropole est perchée dans la paroi rocheuse. […] Je ne rencontre pas âme qui vive, je sais qu’un peu plus loin, il y a une barrière qui arrête les voitures : si l’on veut aller au-delà, il faut marcher. Juste à côté, la dernière maison, volets clos, portail fermé. Pour habiter là, il faut supporter la solitude. À ma droite et à ma gauche se déploie le Cami de Cavalls, le chemin des Chevaux, mais à partir d’ici, il s’enfonce des deux côtés dans un bois ténébreux, et sur la droite c’est même un raidillon où on doit escalader de gros blocs de pierre, je préfère descendre en ligne droite jusqu’à la mer, jusqu’à l’étroite crique. Sur ma gauche, des plantes touffues à l’étrange éclat vert, qui l’été sont brunies par la poussière du chemin. Des aloès avec leurs hautes fleurs rouges en forme de cierges au bout de hautes tiges, Aloe arborescens, partout sur les talus de petites fleurs jaunes dont j’ignore le nom, puis un panneau avertissant le touriste qu’il visite la nécropole à ses risques et périls, mais le sentier étroit et raide qui y mène est envahi par une broussaille inextricable et les pluies des grandes tempêtes l’ont rendu glissant, on ne peut donc même pas l’atteindre, cette nécropole. Je regarde les trous dans les falaises, où les hommes des temps anciens enterraient leurs morts. On dirait des orbites sans yeux, ces trous noirs dans la roche calcaire, creusés trop haut pour qu’on puisse grimper jusque-là. Rien n’a sûrement changé ici, en hiver le climat est parfois d’une rigueur impitoyable, ce devait être une race de gens très résistants, avec une farouche volonté de vivre, et qui voulaient rester près de la mer. L’imagination aimerait se représenter ces hommes, les voir escalader les parois abruptes, savoir de quoi ils vivaient, comment ils sont arrivés sur cette île, mais l’imaginaire n’a rien à offrir d’identifiable, ni langue, ni sons… Quel genre de langue parlaient-ils ? Étaient-ils venus par la mer ? Pas de réponse.

Extrait 4

Je dépasse quelques fermes isolées sans rencontrer personne ou presque, le vent fait chalouper les oliviers sauvages comme des danseurs ivres, je vois sur la carte que je dois repérer une ferme du nom d’Egipte, ce doit être de ce côté-là, pas une naveta cette fois, mais un talayot. Le gris clair, le rouge et le vert sont les tons dominants, le gris des falaises et des innombrables murs de pierre, le rouge de la terre, le vert des oliviers sauvages et des plantes qui poussent à profusion. Je laisse la voiture sur le parking vide et me dirige vers un mur de pierres gigantesques. Le livre Menorca talayotica m’apprend que ce sont les paysans de l’île qui ont baptisé ainsi ces constructions, nul ne sait quel nom leurs bâtisseurs leur donnaient. Ils n’auraient pas reconnu le mot talayot ; et tandis que je me dirige vers le mur, je fais réflexion que là où je marche, on a parlé une langue qui non seulement n’existe plus, mais n’a même laissé aucune trace, des mots qui se sont dissous dans l’air vide. […]

Le guide m’apprend que le mur, longue clôture de forme elliptique qui a jadis été l’enceinte d’une petite cité, mesure 876 mètres. Certaines pierres sont plus grandes que moi, çà et là je vois derrière le mur des tours de pierre à demi éboulées, on dirait parfois que des arbres ont poussé en traversant la pierre, mariage de vieux bois et de calcaire, sculptures aux formes tortes. Il y a quelque part une sorte de porte, que je franchis en me baissant. Vestiges d’habitations, puis ce qui ressemble à un sanctuaire, un rayon de soleil tardif éclaire cet espace dégagé, j’aimerais entendre un chant, voir un feu. Qui adoraient-ils, de qui imploraient-ils la protection ? […] Les siècles qu’il leur a fallu pour monter ces murs de pierres hautes comme des hommes, ces tours qui étaient des signes tournés vers l’extérieur, vers le monde, des signes destinés aux autres, une affirmation de la localité qu’ils avaient fondée, une frontière, un refuge pour leur sécurité. Je suis seul et je ne suis pas seul, je parcours toute la longueur du mur dans un sens, puis dans l’autre, je vois tout ce qu’ils ont vu et j’entends le bruit de leur voix, je vois la nuit tomber doucement et je roule sur d’étroits chemins pour aller jusqu’à la mer, qui est proche, et agitée...

A découvrir aussi

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 109 autres membres